《游观江南:明清时期的旅游盛况与文化建构》

在繁华的苏州城中,清代宫廷风俗画家徐扬绘制了一幅名为《姑苏繁华图》的作品,展现了乾隆年间(1736-1759年)苏州城的辉煌景象。每当长假期到来,香港人总是急于体验异地的历史文化,不少人选择前往离境口岸,如赤立角和罗湖,这些地方常常人潮涌动。

自七八十年代以来,随着香港经济腾飞,旅游业蓬勃发展。各种旅行团、生态旅游和学生游学团纷至沓来,但人们可能忽略了一个事实:中国早在明清时期就已经拥有丰富多彩的旅游活动。在这段时期里,“游观”一词被用来形容这种活动,而士大夫们则是推动这一风气的重要力量,他们将旅游文化融入自己的生活之中。

巫仁恕博士最近完成了一部十一万字的著作,他通过几个有趣的案例分享了自己的研究成果。他指出,在现代旅游业之前,中国就已经存在各式各样的旅游活动,并且具有类似现代特征。平民百姓热衷于旅行,而士大夫们则是推动这一趋势发展的人群,他们将“游观”作为一种文化形式,与进香、庙会和节庆等大众活动相结合。

如果我们将明清时期的地理位置置于世界史的大背景下,与十六至十八世纪西方先驱如英国进行比较,便能更好地认识到晚明时期在历史上的独特性。在此背景下,我们可以探索士大夫如何以其知识和影响力塑造并传播他们对于自然美景和城市魅力的审美标准,以及这些审美标准又如何反映出当时社会经济状况及文化价值观。

农民生活圈超越村落边界

元宵、端午、中秋等节日,是江南许多城市内外形成画船箫鼓聚集点,比如装饰精美无比的画舫载人的秦淮河。这也引起了钱泳《履园丛话》中的描述:“秦淮河上,有歌舞声色。”此外,还有园林活动,其中最著名的是苏州,那里的园林通常会在春天开放一个月,以此吸引市集,将园林内外变得热闹非凡。

庙会节庆展示多样化、频繁化及普及化,有些地区甚至发展成为以城镇为中心,将城乡紧密联系在一起的一种巡会节庆,如《吴社编》中的“五方贤圣会”。这不仅包括了主持祭祀的人员,也包括周边村落参与者称为“助会”的乡民。此外,还有解钱粮习俗,即市镇附近信仰村庙的人,在神庙诞辰期间,要上纳铜钱或纸币,并抬神像到市镇参拜。这都反映出了明代中叶以后江南商品经济发达,小农经济与市场关系加深,使得农民日常生活圈超出了“村”的范围,大规模巡会使得乡村居民能够在农闲时间访问城镇数天。

明清时代旅遊设施商品化發展

从旅行手册到导赏,从套票再到物品销售,这些都是明代所拥有的旅遊设施,并且已經非常成熟,其经营方式与现代旅業可谓相似。寺院、饭店、酒家以及湖楼亭子提供食宿服务,而旅遊业與飲食業結合給城市內酒樓專門為畫舫乘客提供帶餐點服務。在交通配套方面,有沙飛船火食船江山船供宴饮设备;供戏与雏姬服务,则称作卷梢船逆水船鼻烟壶。而套装旅遊(PackageTour)也出现,如进香团,一起乘坐进香船去朝拜的情形;付银一钱即可包吃两餐,还包括路费,上泰山进香已有牙家如旅行社负责一切需求,可见旅遊业與飲食業緊密配合起来。

西方对中国旅遊设施褒贬不一

然而到了十八世纪,由於雍正朝開始後來華耶穌會士對中國批評愈發尖锐,由昔日單純讚揚轉為失望,在歐洲言論中生成負面影響。他們認為中國造船技術既守舊又不高明,轎子也不舒適。但到了十八世紀由於歐洲商人與外交使節對中國觀察更加冷靜他們分析中國強弱,並指出航海技術沒有突破、高度整齐但無特殊之處、高效運輸工具但無法匹敵英國馬車或酒店整潔程度則未達英國標準。因此欧洲人对中国早年的赞誉其实夸张,其目的是为了刺激欧洲改革,而实际情况并不像他们所描述那样完美无瑕。

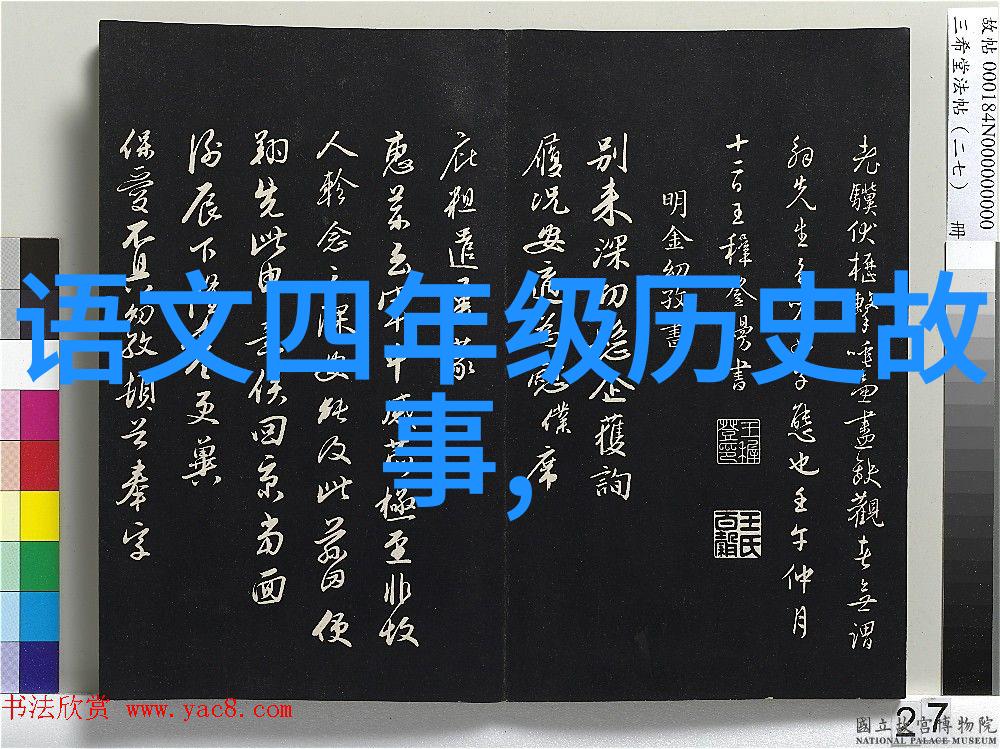

透过文字与图像呈现的地景往往被赋予主观意义。

例如江南文人的诗词记载古迹名胜"十景"给予该地区声音噪音。

皇帝亲临后留下的记录与诗文,让原本较不知晓的地方因而声名鹊起,

并创造了一些原本并不显眼的地方成为知名胜地。

"虽然现代 tourism 已经成为重要社会经济力量,也成了现代社会生活象征,

但是,在 modern tourism 出现之前,

travel activities 早已存在。

The travel activities and culture of the Ming and Qing dynasties prove this point."

标签: 烈士英雄的英雄事迹 、 语文四年级历史故事 、 四年级学生学过哪些人物 、 从伟人身上学到的启示 、 2022历史中考真题及答案