在艺术创作中,文学元素的运用是多种多样的,它不仅仅局限于文字本身,更常见于绘画、雕塑、音乐以及其他形式的艺术表达。尤其是在诗词与绘画之间,两者相辅相成,形成了一种独特的文化传承和审美体验。在探讨“关于诗词的诗词”时,我们可以从不同的角度入手,既可以深入分析古代文人墨客如何将自己的笔触融入到作品之中,也可以观察现代艺术家如何借鉴并创新这些传统技法。

诗意与色彩

在中国传统绘画中,“诗意”这一概念至关重要。它指的是一幅作品所蕴含的情感和想象力,是一种超越实际描绘能力而直接触及观者情感的心灵体验。这种“诗意”的运用,使得一幅简单的山水画或者花鸟图也能展现出丰富的情感层次。这一点,与那些以文字为媒介的诗歌颇有相似之处——它们都试图通过语言(无论是文字还是颜色)来唤起人们对自然或内心世界的一种共鸣。

例如,在宋朝的时候,有这样一个流派叫做“宋式山水”,它强调了风格上简洁大方,但却充满了深远意义。这正如同那句著名的唐代詩:“青山依旧几度秋,一壶浊酒尽余欢。”这首诗虽然只有四句,却能够让读者感受到作者对于季节变化和生活乐趣的一种共鸣,这也是我们今天仍然欣赏这类文学作品的一个原因。

文字与线条

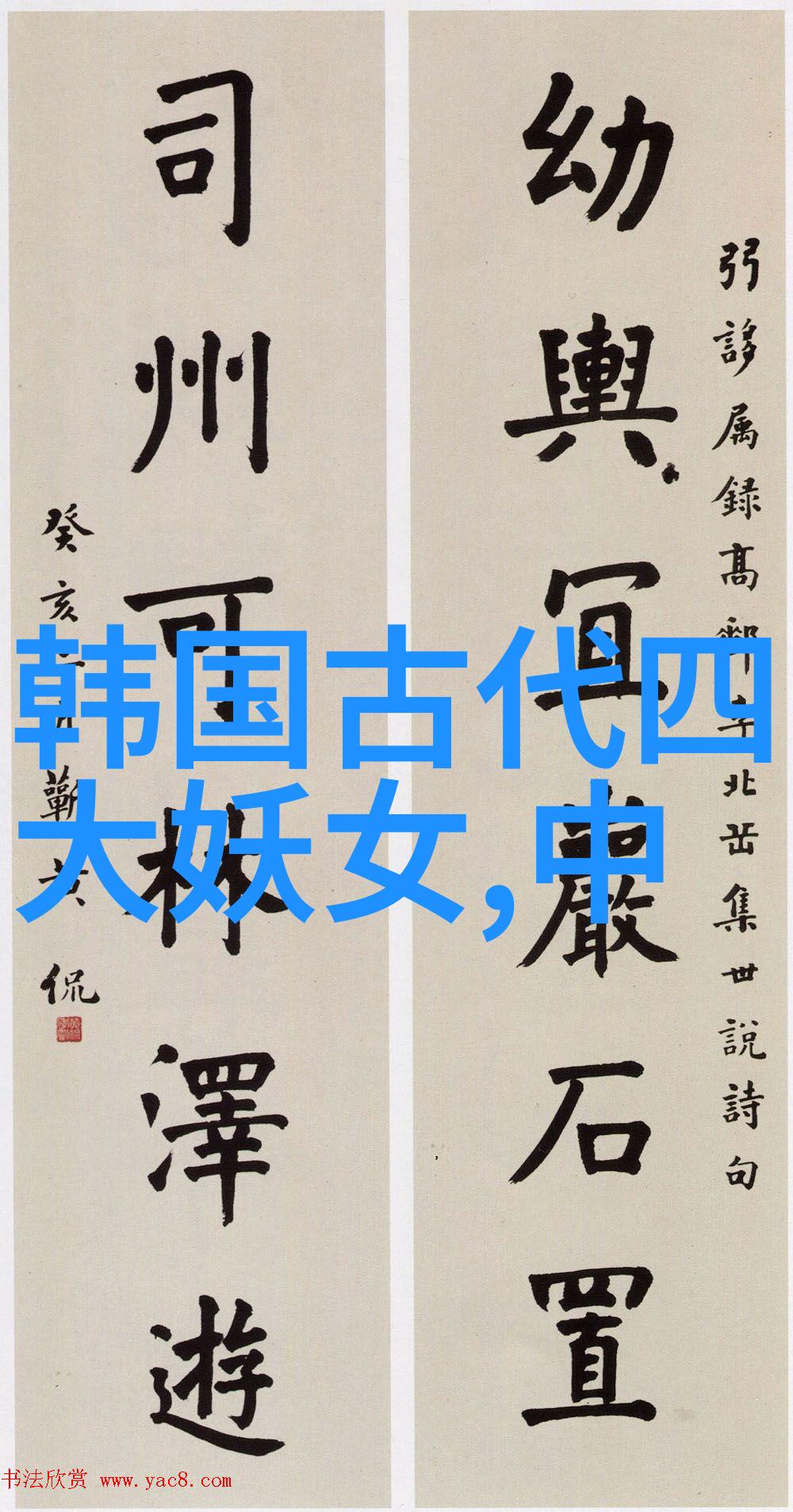

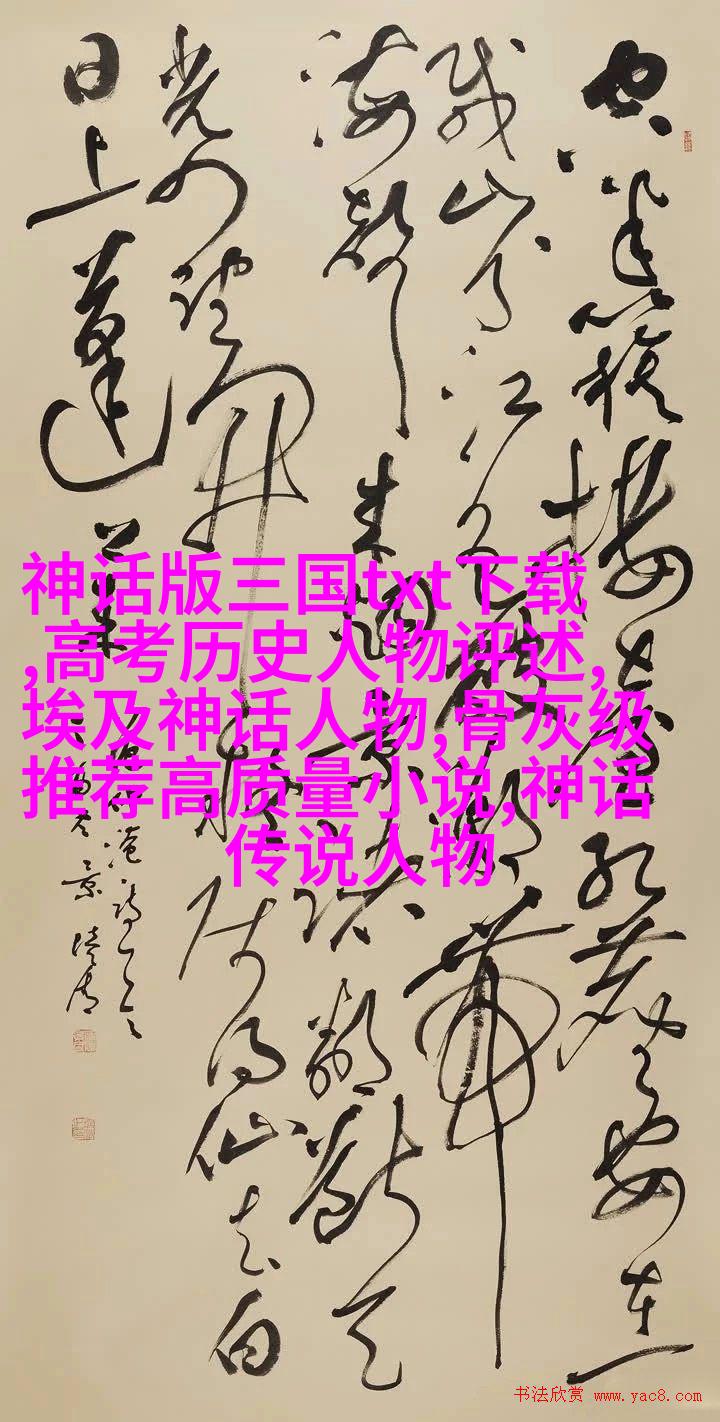

在绘画领域,线条是一种基本且至关重要的手法之一,它不仅决定着形象轮廓,还能反映出艺术家的精神状态。在中国书法中,由于历史悠久,其发展出了许多独特的手法,比如楷书、行书、小楷等,每一种都有其特定的笔致和表现力,这些都是后来的绘画师们学习和借鉴的地方。

就像李白那句名言:“江畔独步寻芳,

脚踏轻舟梦飞扬。”这里面的“寻芳”、“梦飞扬”,不是简单地描写景物,而是透露出一种向往自由放纵的人生态度,这正是后世很多文学作品想要传递给读者的那种精神气息。而当这些思想被转化为视觉上的线条表现时,就形成了具有强烈情感表达力的美术作品。

互动与响应

现代艺术家们在创作过程中,不断尝试新的技术手段,同时也不断地吸收各种文化元素进行融合。他们可能会结合数字媒体,将古典文献中的故事或人物重新构建成三维模型,然后再通过交互式装置,让观众参与其中,从而获得更深层次的理解和体验。

比如,如果我们把《红楼梦》中的林黛玉或者薛宝钗转化为3D模型,并且设计一个虚拟环境,让用户穿梭其中,可以更加直观地了解她们的心理活动以及小说背后的社会背景。这不仅增加了阅读经典文学作品的一种新兴趣,也促进了不同年龄段、地域背景的人们之间文化交流和理解沟通。

结语

总结来说,“关于 的诗词”不仅只存在于文字上,更广泛地存在于我们的日常生活乃至整个文化遗产之中,无论是在古老的地球仪面罩里,或是在数字时代网络空间里,都有着各自不同的形式出现。每一次跨越时间甚至空间界限去探索这些文献,我们都会发现它们带来的启示无穷无尽,那是一份源远流长的情谊,也是一份无法估量的心灵连接。当我们站在这样的历史交汇点,无疑会感到自己并不孤单,因为每个人都拥有属于自己的小小篇章,只要愿意,用心去听听,那些静静躺藏在地下的小径上的树木,以及空气里的微风,都会讲述着你的故事。你只是需要倾听耳朵,而非眼睛。

标签: 埃及神话人物 、 神话版三国txt下载 、 高考历史人物评述 、 骨灰级推荐高质量小说 、 神话传说人物