熊希龄,中国教育家与社会活动家

在清朝末年和民国初期,熊希龄以其卓越的学术成就和深远的社会影响,被誉为“湖南神童”。他的故事,如同一部丰富多彩的历史剧本,每个章节都充满了激情、智慧和牺牲。

1870年7月23日,在湖南省湘西凤凰县的一个军人家庭中出生,熊希龄自幼展现出了非凡的才华。六岁时,他便能够背诵《三字经》,七岁时随父母回到芷江县祖宅生活,这段时间对他后来的成长产生了深远影响。在朱其懿担任沅州太守期间,熊希龄有幸进入朱氏创办的沅水校经堂学习。这所书院以实用主义为核心,不仅注重传统文化,还强调科学技术与实践经验,因此成为了一次转折点,对熊希龄来说,是一次启蒙。

1889年,当年的科举考试制度尚未完全废除,但已经开始向新式教育转变。朱其懿主持下的沅水校经堂正是这一变化中的一个缩影。这里不仅教授传统经史,还包括词章、舆地、农政、河渠、兵谋等多方面知识,以培养全面发展的人才。而熊希龄在这里接受教育,不仅成绩优异,更形成了独特的人文关怀。他热爱历史与舆地,并将这些知识运用于实际政治活动中,为他未来的事业打下坚实基础。

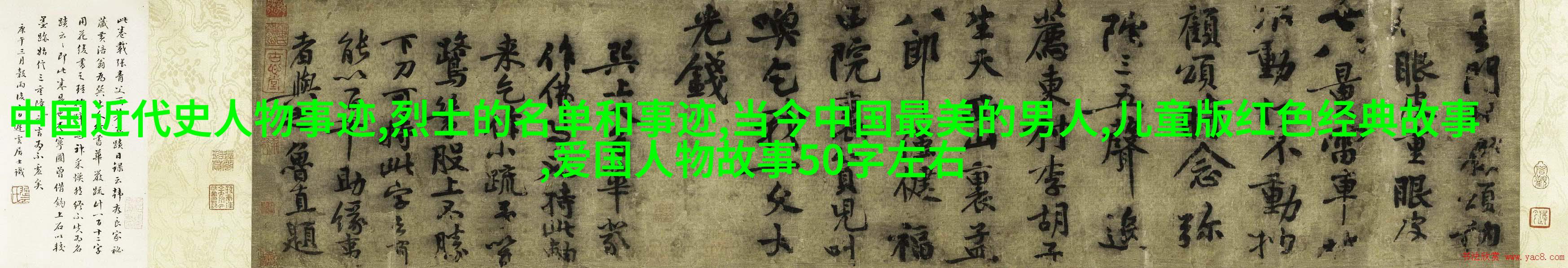

1892年,他通过会试考取进士,并被钦点为翰林院庶吉士。但由于当时殿试要求馆阁体书法,而他书法不佳,所以决定暂缓参加殿试。此后的几年里,他投身于戊戌变法及维新运动,与谭嗣同等人共同创办时务学堂,并参与创设南学会,以推动变革。

然而,戊戌变法失败后,他遭到革职并受到了严厉管束。但赵尔巽继任湖南巡抚后,便给予了他支持,使得他能继续在政治舞台上发挥作用。在立宪运动期间,他积极沟通各方势力,以促进国家稳定。1911年的辛亥革命爆发后,他加入中华联合会,并逐步拥护共和制政府。

1912年4月,当选唐绍仪内阁财政部长,但旋即辞职。他曾一度担任热河都统,再次被提名组建内阁,即北洋“第一流人才内阁”,但最终因袁世凯的操控而难以为继。之后,他转而投身慈善事业,一直到1928年,在国民政府全国赈济委员会委员身份致力于救灾工作。

1931年的九·一八事变之后,尽管已近晚景,但仍然积极组织家属响应民族危机。1937年12月25日,在香港逝世,其遗容由国民政府举行国葬,这份尊重反映了时代对他的敬仰之情。在这位风云人物的一生中,无论是在学术领域还是在政治社会活动中,都留下了不可磨灭的印记,是中国现代化道路上的重要探索者之一。

标签: 爱国人物故事50字左右 、 当今中国最美的男人 、 儿童版红色经典故事 、 中国近代史人物事迹 、 烈士的名单和事迹