一、引言

在中国历史上,司马迁不仅是一位杰出的史学家,更是《史记》的作者,被后人尊称为“太史公”。他的事迹至今仍是学术界和读者们关注的话题。然而,关于司马迁的事迹,有很多传说和故事,并非都能被视为真实可信。因此,本文旨在探讨如何区分司马迁的真实历史形象与文学作品中的虚构成分,以及这两者的相互作用。

二、司马迁的生平简介

首先,我们需要对司马迁的一生有一个基本的了解。在秦末汉初时期, 司马迁出身于贵族家庭,是汉高祖刘邦麾下的郎中令。由于他曾因讽刺皇帝而被判监狱,但最终因为自己的才华和忠诚得以释放。此事件反映了他作为官员面临权力斗争以及个人品质遭遇考验的情况。

三、从事迹到文学创作:观察与想象

在撰写《史记》时,虽然司马迁依据当时的资料进行编纂,但同时,他也运用了自己的观察力和想象力去补充不足之处。这就引出了一个问题:在将历史人物塑造出来时,应该遵循什么原则?应当如何平衡现实与想象?

四、真伪难辨:解析传说中的合理性

随着时间推移,一些关于司마迦的事迹逐渐演变成了传奇或神话,比如他精准预测天气等故事,这些是否符合实际情况?我们需要通过考古发掘、文献研究等方法来验证这些传说的真伪,同时考虑它们背后的文化意义。

五、跨越千年:现代对古人的看法变化

不同时代的人们对于同一历史人物可能有不同的看法。例如,在过去,对于士大夫来说,《史记》不仅是一部重要的历史文献,也是一本修养书籍;而今天,对于普通读者来说,它更像是一个通向古代知识宝库的大门。在这种背景下,我们如何理解现代社会对于古代人的评价标准?

六、结论:

总结一下,本文通过对司马迁事迹的一系列分析,不仅展示了其作为一名政治家的复杂个性,还揭示了他作为一名文学家的卓越才能。他生活并工作于那个动荡不安年代,因此他的经历既充满挑战又富有戏剧性。而这一切,无疑为后世留下了一笔宝贵财富——《史记》,它不仅是中国古代最重要的文献之一,也成为世界文化遗产的一个缩影。本文最后提醒我们,要正确理解并尊重那些伟大人物留给我们的丰富遗产,而不是盲目追求他们神秘或者传奇的一面,因为只有这样,我们才能真正地接近他们,而不是隔离自己远离他们所代表的地球精神财富。

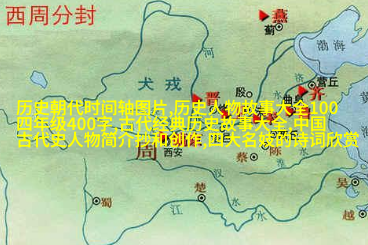

标签: 历史人物故事大全100四年级400字 、 中国古代史人物简介抄和创作 、 四大名妓的诗词欣赏 、 古代经典历史故事大全 、 历史朝代时间轴图片