女娲神话,源自考古遗址、文物及彩陶纹饰,这些史前人类与洪水抗争以及对生殖崇拜的生活印迹反映了原始母系社会女性崇拜观念的延续。她的称号众多,如娲皇、灵娲、帝娲等,皆为古代传说中的大地之母。在《史记》中,她被记录为风姓,乃是华夏族的母亲,以创造生命和保护生灵而闻名。女娲不仅能每天创造七十样事物,还用黄土造成人类,是中国历史上最早的人类社会创始人的之一。

根据民间传说,女娲补天时自然界发生了一场巨大的灾难,天塌陷,大量猛兽出现,将百姓逼至绝境。女娲凭借五色石修补苍天,并杀死恶兽,使四极天柱重立平整了天地。她还被誉为音乐之神,因为她制造了笙簧等乐器,使人们开始学习音乐。此外,她还被认为是婚姻制度的发明者,为青年男女提供配偶,从而繁衍后代。

在古代宗法制下,由于父权、夫权和男权的压迫,女娲神话分裂成三种类型:一是作为人类之母与地母三皇身份祭祀;二是作为伏羲之妹兼下任继任者并补天圣女祭祀;三是在所有神职位上供奉,以体现完整的一体化创世始先神形象。

在整个中华文化中,女 娲的地位经常变化,有时置于三皇之上,有时列入其中,或位于其下。学者们认为原因有三个:一是在创建万物后的高贵位置;二是在家庭关系中的血亲身份;三,在宗法制下的性别角色转变。

除了这些正统记载以外,还有许多活态民间传说描绘出一个更深层次的故事。在一些地方流传着她在正月初一至初七期间分别造出了鸡狗猪羊牛马,而第七日才造出人。这表明尽管从字面意义来看,她只是一个单纯的人类祖先,但她的形象却融合了更多宇宙万物与自然元素,与其他民族的创世神话相比,其特点尤为鲜明,即以自己的躯体化作万物与诸神。

学者柯杨教授指出:“我国起源于原始社会最早的是我国信仰”,即使在现代,也可以从《山海经》、《淮南子》、《楚辞》、《风俗通义》等古籍中发现关于这一主题的描述,其中包含“抟土造人”、“炼石补天”、“制笙簧”和“置婚姻合夫妇”的议论。而这些议论往往忽略了一点,即民间活态神话所反映出的另一个角度——她是一切生命和世界万物的最初创建者之一。

此外,一些地方还有关于姐妹兄弟之间的情感联系,以及他们共同参与到世界的大型事件中的故事,比如她们一起探索雷泽寻找足迹并孕育新生命,这种情感纽带构成了非常重要的人际关系基础。这样的叙述不仅展现了原始文化对于家族和社区互动方式的一般理解,也展示了对女性力量及其作用力的尊重,同时也揭示了原始社会成员之间如何通过共同活动建立起一种集体认同感。

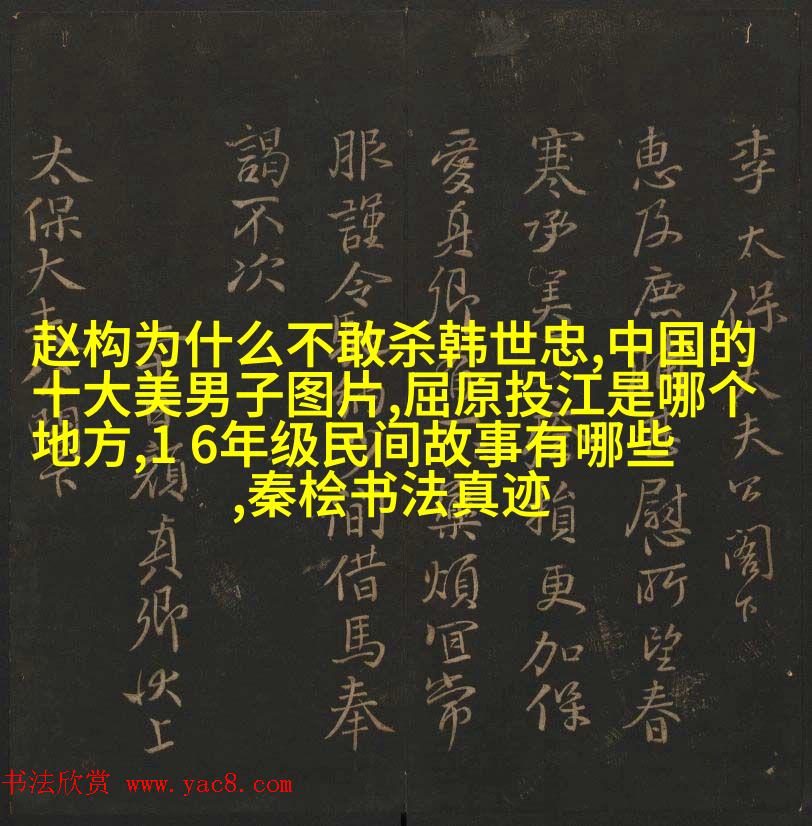

标签: 中国的十大美男子图片 、 赵构为什么不敢杀韩世忠 、 秦桧书法真迹 、 1 6年级民间故事有哪些 、 屈原投江是哪个地方