明朝中叶,国力强盛,文化繁荣,是中国历史上一个重要的时期。然而,这一时期也面临着严重的内部矛盾和外部挑战。在这样的背景下,一场关于治国理念和教育方针的大论战悄然展开,它的双方分别是王守仁和张居正。

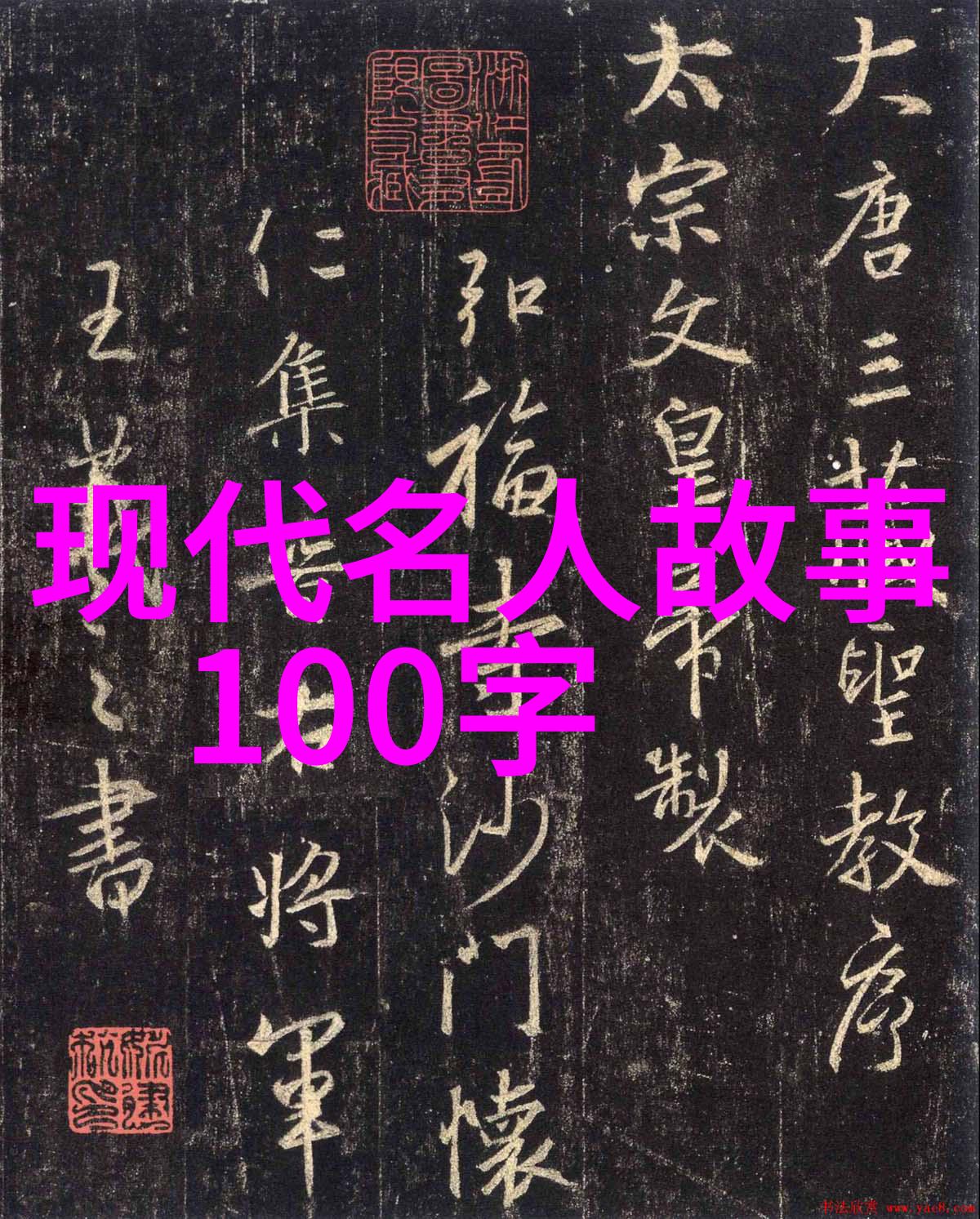

王守仁(1524-1593),字孟复,以其“王阳明心学”著称,被后世尊为思想史上的巨人。他主张“知行合一”,认为学习应从内心出发,将道德修养与知识学习相结合。这一思想对后来的儒家哲学产生了深远影响。

张居正(1525-1582),号松陵,以其卓越的政治才能和实践成就而闻名于世,他在嘉靖至隆庆年间担任首辅期间实施了一系列改革措施,使得国家经济逐渐复苏,并且推动了社会文化发展。张居正则以其务实主义倾向著称,对待问题总是持有批判性的态度,不轻易采纳不经过实际考验的理论。

两人虽然都是一代宗师,但他们对于如何治理国家、培养人才却有着截然不同的看法。王守仁认为,教育应该从人的本性出发,即使是在艰苦条件下,也要坚持不懈地追求真理。而张居正则更注重现实情况下的适宜性,他主张教育应根据时代需求调整方法,使之符合当下的社会环境。

这场学术较量并非仅限于书桌之间,而是延伸到了整个社会层面。当时的一些士大夫们纷纷站队,他们各自拥护自己所信奉的人物或观点。这场辩论最终反映出那个时代人们对于治国理念、文化传承以及个人价值观等多方面议题的探讨与思考。

标签: 中国历史100个故事 、 爱国英雄人物事迹400字 、 现代名人故事100字 、 历史伟人传记 、 讲解中国历史的视频